テーブルトークRPGリプレイと「なろう」小説|水野良から川原礫へ〔前編〕|前島賢

今回より、仲俣暁生先生のお手伝いをする形で、この「平成小説クロニクル」に参加させて頂くこととなった。評者はSFとライトノベル(特に後者)を専門とするライターであり、「平成」「小説」「クロニクル」という主語はいずれも大きすぎて逃げ出したくなるが、それでも一読者として平成という時代を(主にライトノベルとライトノベルとライトノベルと時々SFとそれ以外を読んで)生きた人間として、仲俣先生の補足ぐらいはできるはずと考えるので、読者諸兄にあたっては、孫悟空があの世から戻ってくるまで、自分たちだけでサイヤ人を迎え撃つことになったZ戦士たちを見守るぐらいの気持ちで応援して頂きたい(フラグ)。

今回の原稿執筆にあたっては、テーブルトークRPGをはじめとするゲームやWeb小説の歴史に関して、作家、翻訳家の海法紀光氏より貴重な助言を頂きました。記して感謝の意を表します。もちろん文責は評者にあり、文中に誤謬や不備等があれば、それは評者の勉強不足、理解不足によるもので、すべての責は評者にあることは言うまでもありません。

「ファンタジー文庫」としてのライトノベル

さて、というワケで、担当第一回となる今回はライトノベルの話だ。

ライトノベルの定義については様々な議論があり(注1)、その成立についても新井素子という書き手や、ソノラマ文庫やコバルト文庫などが果たした役割の重要性はしばしば指摘されるが、その「現代史」の起点……つまり現在に直接に繋がるようなライトノベルのはじまりとしてなら、それを平成元年(1989年)前後に置くことに、同意してくれる方も多いのではないかと思う。

・昭和63年(1988年)、富士見ファンタジア文庫(現・ファンタジア文庫)とその機関誌『ドラゴンマガジン』が創刊、平成2年(1990年)、神坂一『スレイヤーズ!』刊行

・平成元年(1989年)、角川スニーカー文庫(現・スニーカー文庫)創刊(その前身である角川文庫・青帯としての独立は昭和62年(1987年))、昭和63年(1988年)、水野良『ロードス島戦記』刊行

……と現在まで続くライトノベルの代表的レーベルふたつと、そしてライトノベルにおけるファンタジーの代名詞とも言える二作品が、平成元年に前後して相次いで現れたからだ。その意味では、ライトノベルは、その歴史を平成とともに歩んできたと言えるし、その最初の一歩がファンタジーとともにあった、ということも言えるだろう。

ただし、この「マンガみたいな表紙のついた、挿絵もいっぱいの、十代向けの文庫書き下ろし小説」の群れに対し、ライトノベルという呼称が定着するのは、けっこう後のことだ。この言葉自体は、平成2年(1990年)に、パソコン通信上で生まれたが、普及には大分時間が必要だった(そもそもこの呼び方自体に賛否両論があった)。それ以前には「ティーンズ文庫」「ヤングアダルト」など様々な名前で呼ばれていたし、その中には「ファンタジー文庫」というズバリなものもあった。いや、もちろん平成初期のライトノベルにもファンタジー以外の小説もたくさんあった。山本弘『サイバーナイト』シリーズがなければSFライターの前島賢はこの世に存在しない。

ともあれ、先の『ロードス島戦記』『スレイヤーズ!』をはじめ、深沢美潮『フォーチュン・クエスト』、中村うさぎ『ゴクドーくん漫遊記』、秋田禎信『魔術士オーフェン』、冴木忍『〈卵王子〉カイルロッドの苦難』、あかほりさとる『爆れつハンター』等々の人気ファンタジーが、ライトノベルを支えていたのは、揺るぎない事実だろう。

ライトノベルを小説史に位置付ける困難

ところで、改めて確認するが本連載のタイトルは「平成小説クロニクル」だ。だが、このようなタイトルで、ライトノベルの歴史を語るにはなかなか難しい。「ふぇえ〜ん、主語がおっきすぎるよぅ」という泣き言は既に述べたが、そもそもライトノベルというのは小説の一ジャンルであると同時に、アニメ・マンガ・ゲーム等々……。

現在では「オタク文化」と総称されたりもする様々なメディア、コンテンツの集合体の一部でもあり、さらに、明らかに後者の方から強い影響を受けて発展してきたジャンルだ。

ライトノベルはしばしば「アニメやマンガみたいな小説」などと呼ばれることがあるが、実際、それはかなり的確な面がある。どうすればアニメやマンガなどの他メディアを小説で再現できるか、という試みの中で発展してきた側面は確実にあるからだ。

よって「小説」という枠組みの中でライトノベルの歴史を語ろうとすれば、おそらくそれは不十分なものとなる。むしろ、その歴史を語ろうとするのなら、マンガ・アニメ・ゲームといった他のメディアを、いかに小説に取り込んできたか? という視点が必要だというのが評者の考えだ。

ライトノベルにおけるファンタジーの代表作である『ロードス島戦記』、そして、そこから現在まで続くライトノベルにおけるファンタジーの歴史は、まさにその好例と言える。そこで今回は、「小説とRPG」という観点から、ライトノベルの平成の30年間を振り返ることで、その小説はいかに他メディアと交流するかの一例を素描してみたいと思う。

ゲームのノベライズから生まれた『ロードス島戦記』

ライトノベル・ファンタジーの代名詞である『ロードス島戦記』だが、実は本作は、RPGの「ノベライズ」として生まれた作品なのである。

といっても、ここで言うRPGとは、『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』といったコンピューターRPGではない。その原型である、テーブルトークRPGの方である。複数人のプレイヤーがテーブルを囲み、それぞれが戦士や魔法使いや僧侶と言った役を担当し、紙と鉛筆とサイコロを用いながら、即興演劇のように共同で物語をつくっていく……テーブルで会話(トーク)する、役柄(Role)を演じる(Playing)遊び(Game)、というわけだ。

しかしながら、やったことのない人には、この説明ではわかりにくいと思う。実際、テーブルトークRPGを知らない人に説明するのは難しく、昭和の終わりにこのゲームを日本に紹介しようとしていた、翻訳家・評論家の安田均率いるクリエイター集団、グループSNEの面々も頭を悩ませていた。

そこで彼らが思いついたのが、このゲームの実際のセッション(TRPGを遊ぶことをこう呼ぶ)の模様を、「リプレイ」という読み物として雑誌『コンプティーク』で連載することだった。ところが、彼らにとっても予想外なことに、記事で紹介されたテーブルトークRPGというゲームもさることながら、その「リプレイ」そのものにもコンテンツとしての人気が集まり、書籍化の要望が寄せられることとなった。その声に応えて、グループSNEのメンバーであった水野良が執筆者となり、これを小説という形で書籍化したのが『ロードス島戦記 灰色の魔女』なのである。

同作はその後、ライトノベル・ファンタジーのスタンダードのひとつとなったが、その起源には、テーブルトークRPGというゲームが存在していたのだ。

『ドラゴンクエスト』が知らしめたファンタジー

もちろん、もうひとつのRPG、コンピューターRPGがライトノベルに与えた影響もまた大きなもののはずだ。たとえば『ロードス島戦記』が刊行され、富士見ファンタジア文庫が創刊した昭和63年(1988年)と言えば、現在まで続く国民的人気作『ドラゴンクエスト』の3作目、『ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ…』が発売され、その人気が社会現象とまで報道された年である。日本のゲームにおける人気ジャンルとして定着したRPGは、『ファイナルファンタジー』シリーズ、『テイルズ』シリーズなど、現在まで多くの新作が毎年送り出されている。

この『ドラクエ』をはじめとするファミコンブーム、RPGブームが、平成初期の日本のファンタジーの知名度とニーズを大いに押し上げたことは想像に難くない。「ファンタジー? 『ドラクエ』みたいなヤツ?」と思ってライトノベルを手に取った若者が、結構な割合にのぼることは確実だし、また書き手の側にしても、世代が世代が若くなればなるほど、『ドラクエ』や『FF』でファンタジーを知った、という者の割合は増えていくだろう。

ライトノベルにおけるファンタジーは、もちろん、トールキンの『指輪物語』やムアコック『エルリック・サーガ』等々のファンタジー小説の伝統のもとにあることは確かだろう。しかし、それと同時に、テーブルトークRPGやコンピューターRPGなど、ファンタジーをもとにしたゲームの影響も多大に受けて成立したという点を確認して、ちょっと視点を現代にまで飛ばしてみたい。

二度目のファンタジー・ブーム

今や平成30年である。全盛を誇ったライトノベルのファンタジー人気も、90年代中盤には陰りを見せ、やがて彗星の如く現れた上遠野浩平『ブギーポップは笑わない』(98/H10年)と、それに後押しされた新興勢力・電撃文庫の躍進などによって、ライトノベルの様相は様変わりしていく。もちろんライトノベルのファンタジーは完全に消滅したわけではなく、ヤマグチノボル『ゼロの使い魔』のような大人気シリーズが生まれるなど、依然して定番ジャンルではありつづけたものの、さすがにライトノベル=ファンタジー文庫という図式は成り立たなくなっていく。

その後の現代学園異能や学園ラブコメの流行についても、今後の触れるときがあるかもしれないが、それはさておき、さて今はどうなったかと言えば、いつの間にかライトノベルの棚の面積の多くを、またファンタジーが占拠するようになっていた。マリーメイア・クシュリナーダなら「例えるなら、ライトノベルの歴史というものは終わらないワルツのようなものです。ファンタジー、異能バトル、学園ラブコメの三拍子がいつまでも続く」とかなんとか言ってくれるかもしれない(言わない)。

もちろん二度目の歴史として現れたライトノベルとファンタジー・ブームは、最初のそれよりも大きく姿を変えている。

最も大きな点は、その中核を占めるのが「小説家になろう」をはじめとするWeb上の小説投稿サイトでの連載を経て、書籍化されたものであることだ。とはいえ、その内容はたとえファンタジーに限定していても、異世界に現代技術や自衛隊を持ち込んだり、異世界で居酒屋開いたり、悪役令嬢に転生したりと、その内容は多彩に過ぎ、比較すら容易ではないのだが、それでも平成初期のライトノベル・ファンタジーに近しい内容のもの……冒険者がパーティを組み、モンスターと戦ったり、ダンジョンにもぐったりするようなタイプの作品を読むと、レベルやステータス、スキルといった極めて、ゲーム的で直接的な表現が用いられている作品が多いことに気づく。

先に紹介した『ロードス島戦記』がテーブルトークRPGというゲームを「原作」とするにもかかわらず、小説化にあたって、そこに存在したレベルやステータスといったゲーム的な要素を巧みに感じさせないようにしていたのとは、対照的である。

誤解しないでほしいが、評者は「だから最近のラノベはけしからん」と言いたいわけではない。むしろ逆に、ライトノベルの読者の中に、『ロードス島戦記』や『スレイヤーズ!』といった初期の頃から、潜在的な需要としてずっとずっと存在していたものが、Webの小説投稿文化のなかで生み出された新たな文体や方法論により、ようやく形を得たのではないか、と思うのだ。どういうことか?

ライトノベルにおけるファンタジーの潜在的課題

ライトノベルにおけるファンタジーは、小説のみならず、ファンタジーRPGなどの影響も受けて成立したことはすでに確認したとおりだ。しかしそのことによってライトノベルは、ファンタジー小説であると同時に、ゲームの面白さを小説にするという課題を、当初から抱え込んでいたのではないか?

RPGとはしばしば、物語を体験するゲームであると言われる。

(いったんここでは例をコンピューターRPGのそれに絞ろう)

なるほど、最初期は頼りない主人公が、仲間を集め、少しずつ力を付け、あるいは自分の出生の秘密を知り、あるいは世界の運命を託され、時に悲劇や試練を乗り越えながら魔王を倒し、姫を助け、世界を救う。……そうした物語を、精緻なドット絵や3Dで描かれたグラフィックや壮大な音楽と合わせて、自分が登場人物となって追体験するゲーム……言わば「体験する小説」というのがRPGの大きな魅力であることは間違いない。では、RPGのシナリオをもとに、小説に存在しない絵や音や戦闘システム等を補完し、小説として文章を整えれば、それでRPGの魅力を小説化したと言うことはできるだろか?

RPGを遊んだ人間であれば、もちろん否と言うだろう。物語の疑似体験がRPGの魅力の中核であるのは確かだが、それとは別の快感もまた、そこには宿っている。

たとえば、お姫様が助けを求めるのを無視してひたすらレベル上げに没頭し、上がっていくパラメータや埋まっていくスキル欄を眺めて悦に入る楽しさ。たとえば、あと一歩で撃てるはずの魔王を放置して血眼になってレア装備を探す楽しさ。シナリオを完全に放棄してカジノだの経営だのといったゲーム内ゲームに熱中する楽しさ。あるいはスキルと装備とクラスの最適なシナジーを模索してひたすらトライ・アンド・エラーを続ける楽しさ。セーブ&ロードを繰り返し、強敵をギリギリで撃破した時の楽しさ。バグ技や裏技やつよくてニューゲーム……そしてあるいは禁断の「チート」を用いて、ハチャメチャな強さを振り回すときの楽しさ……これらもまた、RPGの楽しさに他ならないはずだ。

ライトノベルにおけるファンタジーの受容が、RPGによって掘り起こされたものならば、(いささか乱暴な分類だが)その「物語」の面白さと、「ゲーム」の面白さ、という、ふたつの面白さが求められていたはずではないだろうか(注2)。

「物語」と「ゲーム」の間で

しかし、それを両立させるのは、容易なことではない。

そのそもファンタジー小説の要のひとつである世界観と、ゲームを構成するレベル、ステータス、HP、MPといった数字の群れは、普通に考えて相性が悪すぎる。「ロードスという名の島がある。アレクラスト大陸の南に位置する辺境の島だ。」なんて雰囲気たっぷりに始まった次のページで、「この若者はパーンという。クラスは戦士で、レベルは1だ。」なんてやったら雰囲気は台無しだ。よしんば仮に、世界観がある程度、損なわれるのを承知でレベルやステータスという数字を導入して、「経験値稼ぎのためにひたすらモンスターと戦う」「レアアイテムを手に入れるためにダンジョンにもぐり続ける」「ダメージのカンストを目指してスキルの組み合わせを調整する」といった極めて物語性の薄い描写を、しかも文庫本という紙幅の制限があるなかで描き続けて面白いものになるのか、というのは当時の作家からみれば大いに疑問だったはずだ。

実際、初期のライトノベル・ファンタジーの中で、レベルやパラメータといったRPG的な数字を作中に導入したのは、深沢美潮『フォーチュン・クエスト』など少数にとどまる。同作にしても、作品の雰囲気を、ファンタジーRPGのパロディ的な、思いっきりコミカルなものにしていたからこそ可能であったように思える。

また、当時からヒロインの破天荒な行動や掟破りな展開、そして読みやすさからゲーム的との指摘されていた神坂一『スレイヤーズ!』にしても、レベルや経験値、ステータスといった直接的にゲーム的な要素の導入は避けられていた(注3)。

他にコンピューターRPGのノベライズとして、『ロードス島戦記』と同年の1988年に刊行されたベニー松山『隣り合わせの灰と青春』は、レベル等の表記を残しつつ『Wizardly』というゲームのストイックなプレイ感覚を雰囲気たっぷりに小説化した傑作だが、平成10年(1998年)に集英社スーパーファンタジー文庫から刊行された新装版のあとがきでは、そうした表記について、(「出版当時は有効」と留保をしつつ)「いかにもゲーム的で、現時点で使うには少々乱暴」とやや否定的な評価を下した。続編にあたる『風よ、龍に届いているか』では直接的な「レベル」表現はなくなっているなど、やはりコンピューター・ゲームのノベライズにおいても、あまりにゲーム的な表現をそのまま小説で使うのは好ましくない、という意識が存在していたように思える。

テーブルトークRPGにおける「小説」と「リプレイ」の並行展開

そういう意味では、平成初期のファンタジー・ライトノベルにおいて、このような「物語」の楽しさと、「ゲーム」の楽しさをともに提供することに一番成功していたのは、すでに何度も言及した『ロードス島戦記』や、当時、日本最大のテーブルトークRPGとも言われていた『ソード・ワールド RPG』など、テーブルトークRPGから派生した読み物たちだったのではないかと思う。

そこでは、テーブルトークRPGをもとにした「小説」と、そのセッション自体を読み物とした「リプレイ」というふたつの形で、同時並行で展開されていた。たとえば、『ソード・ワールド・ノベル』と『ソード・ワールド RPGリプレイ集』、『ロードス島戦記』と『ロードス島戦記 RPGリプレイ集』、『ルナル・サーガ』と『ルナル・サーガ・リプレイ』などだ。

小説の『ロードス島戦記』は先に述べたように、ゲーム的な要素をほとんど排除した重厚なファンタジーだ。歴史の影で暗躍する「灰色の魔女」に支配された「呪われた島」の壮大な歴史が、若き英雄たちと共に描かれる。一方で、『ロードス島戦記 RPGリプレイ集』の方はと言えば、その若き英雄のはずの若者が、いきなりゴブリンにやられて死んでしまったりするドタバタぶりとともに、レベルやステータスやダメージといった数字が飛びかう、テーブルトークRPGのゲームの面白さを追体験できる読み物であった。

今から振りかえればそれは、「物語」と「ゲーム」の面白さが両立しがたいのであれば、いっそ、それらを分割し、並行して展開するという戦略だったようにも思える。

〔後編に続く〕

(協力:海法紀光)

1. ↑ この連載では、とくに断りのない限り、「あなたがライトノベルだと思うものがライトノベルです。ただし、他者の同意を得られるとは限りません。」という伝統的なそれを踏襲する。

2. ↑ 本稿の趣旨から外れる上、評者に知識が欠けているため、ここでは深く掘り下げることはできないが、もちろん、ゲームにおいても、物語性とゲーム性の融合は古くから様々な形で挑戦されてきた課題であることは間違いないだろう。

3. ↑ 他に、RPG的な要素を導入した小説と言えば、VRゲームをモチーフにした高畑京一郎『クリス・クロス 混沌の魔王』(第1回電撃ゲーム小説大賞・金賞)のように、「ファンタジーを題材にしたゲーム」を舞台とする作品の系譜があり、そしてそこから、今や誰もが知るとんでもないヒット作が登場するのだが、いったんここでは置く。また同じく電撃文庫出身の作家では、川上稔もまた『都市』シリーズをはじめ、ゲーム的な世界構造を強く意識した作品を何作も発表している。

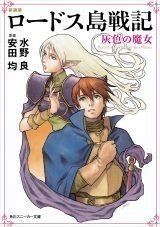

『新装版 ロードス島戦記 灰色の魔女』

著者:水野良/KADOKAWA(角川スニーカー文庫)

魔神戦争から30年、呪われた島ロードスに再び戦火の影が落ちる。武者修行の旅に出たパーンは、エルフのディードリット、魔術師スレインら仲間たちと試練を乗り越えていく。いつしか戦争を操る魔女の存在を知る。

日本ファンタジーの金字塔が、25年の時を経て大幅加筆原稿で新生!

(C)水野良・グループSNE・出渕裕/角川スニーカー文庫

*本記事は、2018年09月19日に「monokaki」に掲載された記事の再録です。